I frantoi ipogei ed il commercio dell'olio in Gallipoli

Frantoio

ipogeo di Palazzo Granafei

Frantoio

ipogeo di palazzo Granafei

1)

Fin dal XVI secolo Gallipoli nell'ambito del commercio dell'olio d'oliva

era ritenuta la maggiore piazza di esportazione del Regno di Napoli.

Al fine di stabilire un equo prezzo di mercato il Comune lasciava alla

libera contrattazione l'olio fino al 5 dicembre di ogni anna. Il giorno

successivo nella ricorrenza di S.Nicola sulla base delle contrattazioni

avvenute su 8.000 stare di olio(pari a 124 tonnellate e 736 Kg.) il

Comune stabiliva la voce, cioè il prezzo corrente di vendita, naturalmente

in ducati.

Questo

prezzo era indicativo per i prezzi che si stabilivano poi alla borsa

di Napoli e di Londra.

L'olio

di Gallipoli era molto richiesto dai mercati del regno e di tutta Europa

e aveva un prezzo maggiore di tutti gli altri olii tra cui quelli di

Bari e della Calabria.

Nella

Biblioteca comunale di Gallipoli è conservato un volume originale della

voce degli olii stabilita nel XVIII secolo.

2)L'olio

prodotto nel territorio di Gallipoli e della Provincia perveniva nella

città per essere commerciato e depositato in capaci cisterne scavate

nel tufo. Nei documenti catastali del 1809 sono registrate non meno

di 2000 cisterne di olio nel sottosuolo della città vecchia di capacità

variabile tra le 10 e le cento salme(155 quintali). L'olio veniva commerciato

con caratteristici ordini in derrate a cura ed interesse delle numerose

case commerciali residenti in Gallipoli, tra la A.Auverny, la Stevens,

la V.Starace e la G.Palmentola.

In

tali ordini il valore della salma nella misura detta di magazzino corrispondeva

a Kg.147,31.

3)Le

olive raccolte nel territorio di Gallipoli, che allora comprendeva anche

gli attuali Comuni di Sannicola e Alezio, pervenivano generalmente nel

centro storico di Gallipoli per essere molite nei numerosi frantoi sotterranei

scavati nel tufo.

I

registri catastali del 1809-1857 registrano la presenza in città di

35 frantoi. Due di questi interessanti ambienti sono stati recuperati

da oltre dieci anni a cura dell'Associazione Gallipoli Nostra che ha

curato anche la ricostruzione fedele delle attrezzature originarie di

macinazione e spremitura delle olive.

Indispensabile

per la produzione dell'olio era la vasca di macinazione con una pesante

macina verticale in pietra azionata da un cavallo o da un mulo. Per

rendere più agevole il lavoro la vasca subì nel tempo varie modifiche

prima con l'impianto di due macine più basse e successivamente con un

sistema a tre macine con assi differenziati in modo da consentire una

maggiore superficie di macinazione e pari alla somma degli spessori

delle tre macine.

4)Con

la macinatura si produceva la pasta di olive che veniva equamente distribuita

su speciali piattelli intrecciati in giunco o in fibra di cocco detti

fisculi. Di questi piattelli veniva montata una alta catasta ai piedi

di speciali torchi in legno azionati a mano e che avevano la funzione

di spremere tutto l'olio contenuto nella pasta delle olive.

I

torchi a due vitoni erano detti torchi alla calabrese ed avevano i lunghi

vitoni fissi ancorati sotto roccia su speciali plinti in pietra. La

pressione occorrente per la spremitura veniva sviluppata mediante l'avvitamento

contemporaneo e robusto delle due madreviti sul grande travone in legno,

sotto cui era collocata la catasta di fiscoli.Un altro modello di torchio

è quello detto alla toscana, con madrevite fissata sotto volta e vitone

unico mobile. La pressione veniva sviluppata mediante l'azione di un

robussto asse in legno infilato nella testata del vitone centrale.

5)Nell'evoluzione

delle tecniche di produzione dell'olio dalla fine dell'800 furono dismessi

gradualmente i torchi in legno che furono sostituiti da presse strutturalmente

molto simili a quest'ultimi per la presenza di un lungo vitone ruotante

in una testata con funzione di madrevite.La caratteristica principale

che differenzia le presse dai torchi consiste in un doppio fascione

in ferro che imbriglia le resistenze all'atto della spremitura. Tale

modifica strutturale consentiva l'impianto di spremitura in locali edificati

a piano stradale con il conseguente abbandono di strutture sotterranee

una volta necessarie per contrastare la spinta contro la volta scavata

dei torchi.

6)Uno

dei massimi studiosi dei sistemi di coltivazione degli ulivi e di produzione

dell'olio fu il gallipolino Giovanni Presta (1720-1797), medico e agronomo

che dedicò gran parte della sua vita alla sperimentazione.Di lui scrissero

con lode lo svizzero Salis Marschlins, gli inglesi Swimburne e Clarke

nonchè Galanti e Palmieri. Il suo primo saggio fu pubblicato in Napoli

nel 1786 e conteneva una memoria intorno a 11 saggi diversi di olii

offerti all'imperatrice di Russia Caterina II unitamente ad uno studio

sulla ragia, una infezione a cui erano soggetti gli ulivi.

7)Un

altro saggio pubblicato da Giovanni Presta riguarda 62 saggi diversi

di olii presentati nel 1788 al re di Napoli Ferdinando IV. Tali saggi

il Presta aveva amorevolmente prodotto nel proprio frantoio facendo

esperienza delle varietà di olive e dei periodi di raccolta.Nel saggio

figura anche un esame critico dell'antico frantoio d'epoca romana rinvenuto

a Stabia. Era questo un modo per agganciarsi alle esperienze degli antichi

per migliorare le tecniche di produzione.

8)L'opera

più importante del Presta, che gli diede onore e prestigio a livello

nazionale ed internazionale riguarda un approfondito studio sulla coltivazione

degli ulivi e sulle tecniche di produzione dell'olio, pubblicato a Napoli

nel 1794.

Con

questo importante lavoro Giovanni Presta dimostrò la necessità di rinnovare

i frantoi secondo sistemi moderni di costruzione consigliando la dismissione

dei trappeti sotterranei. Tenuto in gran conto dai suoi contemporanei,

il testo del Presta inaugurò il principio della sperimentazione in agricoltura

sulla scorta dei principi illuministici e sulla spinta del vasto movimento

naturalistico e fisiocratico del tempo.

9)Gran

parte dell'olio prodotto o depositato nelle cisterne veniva venduto

a Paesi esteri, i quali avevano rappresentanza in Gallipoli con propri

vice consolati. In Gallipoli si ebbero fino al 1923 i consolati esteri

di molte nazioni europee. Pietro Maisen, un Valtellinese che visse a

Gallipoli e che scrisse nel 1870 "Gallipoli e i suoi dintorni"

un volume di memorie storiche e di descrizione della città, annotò la

presenza in quell'anno di ben 12 vice consolati in rappresentanza rispettivamente

di Austria, Danimarca, Francia, Inghilterra, Impero Ottomano, Paesi

Bassi, Portogallo, Prussia, Russia, Spagna, Svezia e Norvegia, Turchia.

La

nomina dei Vice consoli avveniva per rilascio di patenti da parte del

Ministero degli esteri della nazione interessata convalidate dal Ministro

per gli Affari esteri italiano.

10)La

spedizione dell'olio commerciato con l'estero avveniva via mare con

imbarco dal porto. Prima però l'olio veniva trasportato a spalla con

otri di pelle fino alle pile regie di caricamento collocate nel luogo

in cui vi è attualmente il mercato del pesce al dettaglio. Vi era addetto

un gabelliere regio che con un'asta di bronzo graduata misurava, ai

fini del pagamento della tassa di esportazione,la quantità d'olio da

esportare. Dalle pile regie di caricamento l'olio veniva immesso in

botti di legno di castagno che opportunamente contrassegnate e numerate

venivano imbarcate sulle navi in attesa alla fonda.

Al

momento del caricamento veniva compilato un documento di imbarco che

con le formule di rito indicava il destinatario del carico e la quantità

dell'olio nonchè il numero, con il relativo contrassegno, delle botti

caricate.

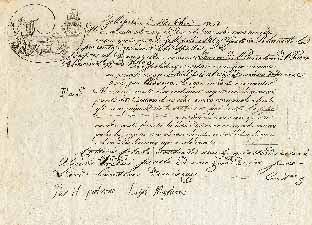

11)Un

altro documento necessario per la navigazione era la cosiddetta Patente

di sanità, cioè un apposito certificato dal quale risultava che la nave

e l'equipaggio partivano dal porto di Gallipoli, città in cui non si

registravano malattie contagiose.

La

formula di rito era generalmente la seguente: Parte da questa illustrissima

e fedelissima città di Gallipoli, ove per la Dio grazia, di sua SS.

Madre, e dei SS.nostri Protettori si vive sani e senza sospetto di male

contaggioso, la barca nominata...per andare a...

Il

documento recava all'intestazione con lo stemma reale e l'emblema civico,

le immagini di S.Agata e di S.Rocco.

12)Le

raffigurazioni del porto di Gallipoli nel periodo di commercializzazione

dell'olio d'oliva con l'estero sono numerose ed attestate da magnifici

dipinti del '700 dei quali il più importante, di Filippo Hackerth è

conservato nel Museo di San Martino a Napoli. Ma non mancano importanti

testimonianze fotografiche anche dei primissimi anni del '900 quando

ancora si potevano vedere le banchine portuali stracolme di botti pronte

per l'imbarco, e le navi attraccate ai moli mentre i moderni vapori

stazionavano alla fonda nel bacino portuale. Queste immagini trasfuse

in migliaia di cartoline postali viaggiarono dalla fine dell'800 in

tutta Italia ed all'estero.

Frantoio

ipogeo di palazzo Briganti

Documento

d'imbarco dal porto di Gallipoli