Torri litoranee e controlli

Sempre

più intensa quanto proficua va dimostrandosi l’attività pubblicistica

e di ricerca finalizzata a tracciare una mappa la più completa possibile,

in termini di recupero della memoria storica e di salvaguardia ambientale

ed architettonica, di quella complessa rete di sorveglianza ed avvistamento

costiero scandita lungo tutto il litorale salentino, dall’estremo confine

brindisino sull’adriatico a quello tarantino sullo ionio, dalle torri

litoranee.

Esse

hanno rappresentato da sempre una componente tradizionale nel panorama

delle coste del Salento e costituiscono oggi non solo una sempre più rara

(purtroppo) nota architettonica di pregio ed ambientale rilevantissima

ma sottolineano, nella loro regolare sequenza, l’antica sentita esigenza

di sicurezza collettiva da temuti nemici esterni provenienti dal mare,

cui inaridiva il cuore, non tocco da pietà cristiana, crudeltà corsara

ed odio barbaresco.

Tutto

il litorale perciò andò Yia via assumendo un aspetto fortificato attraverso

la realizzazione di veri e propri fortini localizzati in modo da dominare

gli approdi più probabili e ancor più i siti più prossimi a fonti d’acqua

e di approvvigionamento, integrandosi in una complessa rete di avvistamento

al fine di propagare l’allarme, in presenza di improvvise sortite di pirati

invasori, col maggiore anticipo possibile.

A

tracciarne la loro storia e ad individuarne i siti hanno egregiamente

contribuito, con saggi divenuti ormai dei classici, Onofrio Pasanisi e

Padre Primaldo Coco le cui informazioni Vittorio Faglia nel 1 978 ha

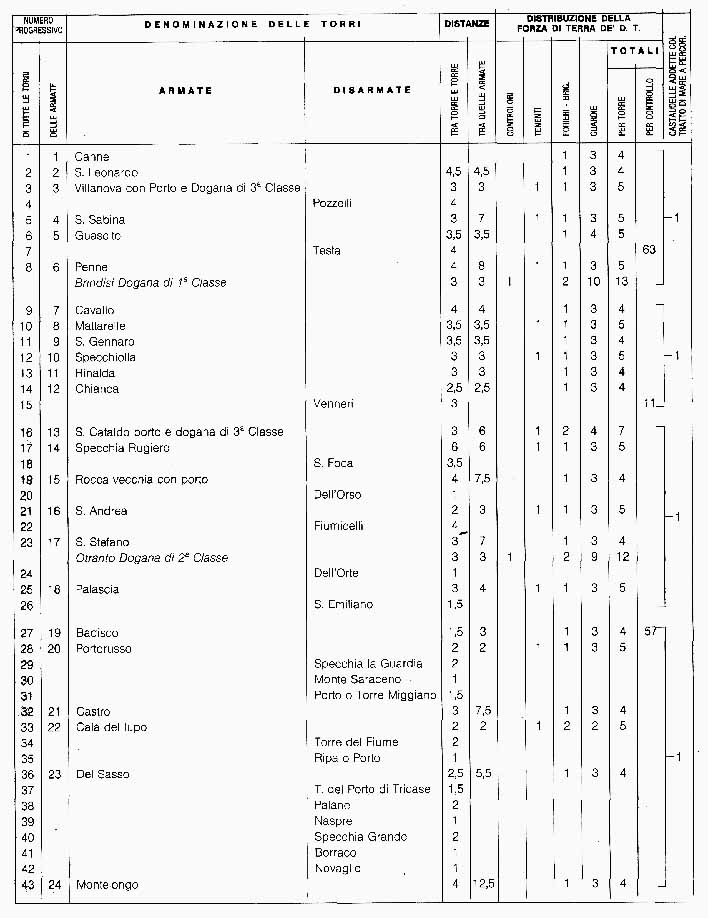

A

definire la mappa storica delle Torri litoranee perciò, nel filone dei

saggi citati, si vuole collocare questo nostro intervento alla luce di

un interessante documento proveniente dalle disperse carte StaianoPalmentola

di Gallipoli redatto certamente sulla scorta di documenti ufficiali allo

scopo forse di delineare una sorta di inventano degli approdi di mare

in relazione al servizio di sorveglianza marittima, di cui con estrema

precisione sono annotati personale e mezzi utilizzati, con definizione

dello stesso territorio di competenza.

Un

documento compilato certamente tra il 1 826 e la fine degli anni ‘30 sulla

scorta del «decreto organico

dell’Amministrazione de’ dazi indiretti de’ reali domini di qua del Faro»

del 1 3 Aprile 1 826 che stabiliva, con riferimento alla

legge organica del 10.12.1817, competenze proprie in ambito territoriale

del controllo doganale lungo i litorali al cui servizio erano state destinate

4 golette, scorridoje, castaudelle e gozzl.

L’art.

2 infatti ridefiniva la classificazione adottata con la legge del 1817

in 3 classi delle dogane, e riconfermava nella prima «di importazione, di esportazione e di cabotaggio» (con una riduzione a 14 luoghi contro i precedenti 26)

Taranto, Gallipoli e Brindisi, collocando nella seconda «di esportazione e cabotaggio» Otranto, ed infine nella terza «di cabotaggo» 5.

Cataldo e Porto di Villanova.

Che

nell’ambito dei controlli doganali le torri litoranee fossero state utilizzate

quali strutture logistiche è dato acquisito ed utilizzato soprattutto

dal Faglia sulla scorta di un inedito «Stato

delle torri Marittime» presso

l’Archivio di Stato cli Napoli che ci segnala al 1 842 34 torri ancora

in uso a tale scopo, 1 3 in abbandono, altre 1 3 andate distrutte e solo

2, quella di 5. Vito ceduta all’artiglieria e quella di Punta Rondinella

al Genio, destinate ad altro uso.

Il

nostro documento pertanto assume una importanza notevole non solo sotto

l’aspetto della documentazione circa l’organizzazione territoriale dei

controlli marittimi in Terra d’Otranto ma soprattutto perché costituisce

fonte di prima mano circa lo stato della loro conservazione strutturale,

dato ancor più rilevante se riferito, come nel caso delle torri del Fiume

e Tarantello, a strutture delle quali fino a ieri si era perduta anche

la memoria storica.

In

conclusione un elenco non sterile di 82 torri, delle quali ben 45 presidiate

o «armate» come

meglio è precisato, la cui sequenza lungo il litorale di Terra d’Otrando

scandiva a vista un controllo territoriale efficientissimo lungo il confine

marittimo non più tormentato per le crudeli scorrerie piratesche’ eppur

vigile sulle ampie distese di mare contro notturni clandestini sbarchi...

di contrabbandieri.

ELIO PINDINELLI