第四節 希里芬與希里芬計劃

希里芬(Alfred Graf von Schlieffen, 1833-1913)出身於貴族, 於1861年以名列前茅畢業於戰爭學院, 隨後參加普奧及普法戰爭, 1883

年進入參謀本部, 事業一帆風順在1891年擔任參謀總長. 為人孤立奇怪對人態度泠漠, 但公正嚴明以身作則, 自39歲喪失愛妻受刺激

後便從此埋首於工作, 上午六時工作至午夜才停止. 1906年離任後, 仍然從事戰略工作直至1913年去世.

希里芬的軍事思想

希里芬任職期間, 德國的外交日漸被孤立, 開戰時會陷入腹背受敵, 所以解決腹背受敵的問題成為希里芬終身的研究. 由於德

國兵力較弱, 希里芬認為要「制敵機先」以主動創造機會獲勝, 決定點在西線戰場而非東線戰場, 先贏取西線戰場再利用鐵路運送

部隊投入東線戰場. 在西線戰場取勝的方法, 面對大軍隊及先進武器(機關槍, 低後座力的野戰榴彈炮)的密集及旺盛火力優勢, 戰爭

模式走向防禦較強的戰壕戰(Trenches), 希里芬認為解決方法不是正面攻擊仍然是機動性, 不過要效法「坎尼會戰」, 勢力較弱而不

與對手正面交鋒, 改為攻擊對手較弱的側翼甚至作迂迴攻擊對手背後, 這跟毛奇的「分進合擊」不同.

面對數量上優勢的敵人, 無法再靠數量優勢時, 就挑選並攻擊對手的最弱處, 特別是側翼, 因為敵人數目越大從一翼救援另一翼

所需時間亦越久. 投入攻擊的軍隊數目應該是大數目, 不僅只針對攻擊對手側翼, 更要指向對手退卻的交通線及補給線, 務求使對手

在撒退中混亂失序, 補給及彈藥短缺不再有火力優勢. 背後攻擊的同時, 我方另一翼配合進行「雙翼包圍」, 進行一場「顛倒正面」

的殲滅會戰. 科技的進步, 電報, 電話, 氣球, 氣艇,汽車等協助情報及傳令, 使軍隊能夠在廣闊地區進行迂迴及運動戰.

坎尼會戰(Battle of Cannae, 公元前216)

第二次布匿戰爭(Second Punic War, 218BC-201BC)中, 迦太基的漢尼拔自知兵力較弱, 分析敵我部隊的優劣後, 把正面的步兵

佈陣稍為突出, 留有後退的空間, 主要靠兩翼的騎兵取勝. 開戰後, 正中央的迦太基步兵因羅馬步兵的攻擊而後退, 巧妙地形成

新月形的半包圍, 不久, 漢尼拔的騎兵把羅馬軍隊的騎兵打敗, 繞到羅馬軍隊背後攻擊形成包圍. 結果羅馬軍隊幾乎被全殲.

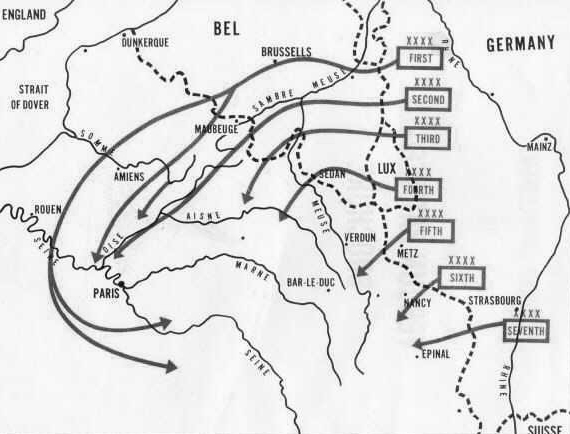

希里芬計劃(Schlieffen Plan)

德國與法國的邊境正面狹窄多是山地, 同時法國從南至北在貝爾福特(Belfort), 艾比納爾(Epinal),鐸爾(Toul),凡爾登(Verdun)等地建

立堅固的要塞防線. 希里芬無法在西線戰場實行「雙翼包圍」, 於是採取「半個坎尼」, 大軍進入比利時迂回至法軍背後. 進行大迴

旋運動與正面的德軍兵力是 7:1 , 正面的德軍只作牽制法軍, 其餘的越過比利時後指向巴黎, 在巴黎投入部分兵力作攻擊, 然後在巴黎

南面轉向東方, 阻止法軍撒往法國南部迫使其退回東面的陣地與瑞士邊境, 此時德國全軍作夾擊殲滅法軍.

德軍的作戰時間為7至8個星期, 希里芬編好計劃的時間表有精密及完整清析的規定以增加勝算, 利用數量與速度作速戰速決然後

對付俄國.

1911年第二次摩洛哥危機期間, 德國軍方曾建議利用希里芬計劃進攻法國, 但是威廉二世未下定決心拒絕. 最終, 1913年希里芬死

後, 繼任者小毛奇及其手下參謀把希里芬計劃改動, 1914年的希里芬計劃不再是原本的希里芬計劃.