VÁZQUEZ DE MELLA, 70 AÑOS DESPUÉS

Por Miguel Ayuso *

Madrid. España.

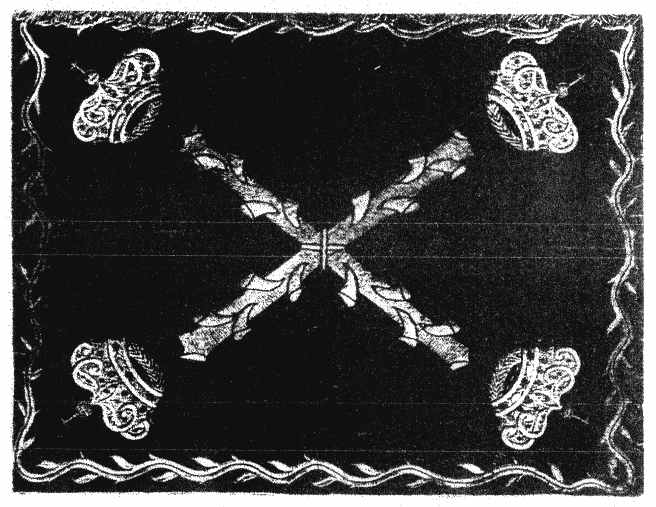

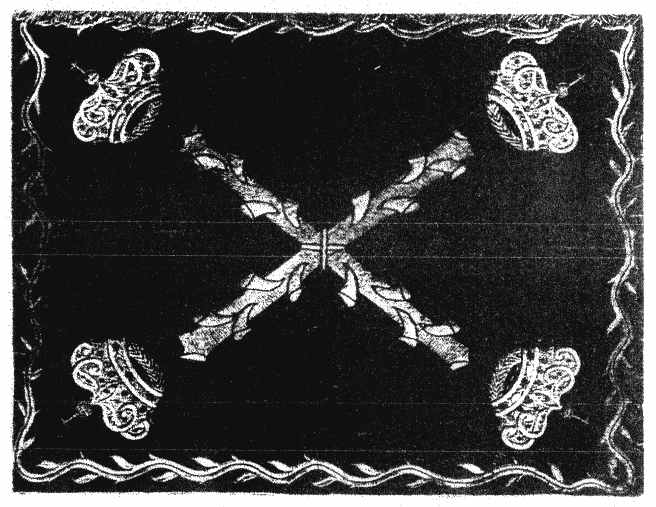

Banderola de 1801 del Regimiento de Voluntarios de caballería de Buenos Aires, usada en 1806.

Museo Colonial e Histórico "Enrique Udaondo" Luján

Ha escrito el profesor Álvaro d’Ors que -al contrario de lo que ocurre con la labor jurisprudencial, cuya plenitud acompaña siempre al esplendor de las culturas y civilizaciones- la reflexión sobre el acontecer político, de la que mana toda obra de teorización, presupone una situación de fracaso, viene inseparablemente unida a una crisis. Del mismo modo que la fisiología es posterior a la patología, pues nadie se interesa en saber cómo es su corazón mientras no le falla.

Juan Vázquez de Mella -muerto ahora hace setenta años- vino a la vida política e intelectual en unos años en que la vivencia del régimen tradicional se había ido disolviendo poco a poco. Pero por ello iba a ser llamado a trabar su teorización. De ahí la afirmación del profesor Rafael Gambra -a quien debemos la interpretación más acabada sobre el hombre y su obra- de que Mella constituye un punto luminoso entre el carlismo de la primera hora, que percibía de modo directo y vivido el medio tradicional, y el tradicionalismo excesivamente teórico y desarraigado de los hechos que es el único que nos ha sido dado a conocer después.

Vázquez de Mella ha sido aplaudido principalmente como orador. Sin duda que lo fue, y de los grandes. Sus discursos, aun resintiéndose algo de verbalismo para el entendimiento más escueto y directo que hoy tenemos de la comunicación, se siguen leyendo con interés y -al igual de lo que ocurre con otro orador de raza, Juan Donoso Cortés, más antiguo en el tiempo, pero también más conocido y admirado en una Europa que continúa editando sus obras- resultan evocadores para el observador de la vida española, cuando las piezas de tantos de sus oponentes coetáneos se nos caen de las manos sin remedio. Pero ha sido menos celebrado en su faceta de pensador que, aunque dispersa en artículos y discursos -como uno de sus sucesores, Ramiro de Maeztu, apenas escribió fuera del periodismo-, y brote espontáneo de un impulso creador, no deja de servir al designio de anudar en un sistema total y coherente el mundo de ideas del tradicionalismo político español.

En cuanto a su actualidad, no creo que sus pulsiones principales sean ajenas a los problemas que nos preocupan hoy, ni a los eternos temas que son objeto de elucidación por la ciencia política. Como siempre, las vigencias auténticas tienen un oscuro, pero cierto, punto de encuentro con las actualidades más rabiosas. Temas como el de la moralización de la vida pública, el retorno de la sociedad civil, el aseguramiento de las libertades regionales sin que la superior unidad de las Españas sufra menoscabo, el valor de la tradición, la búsqueda de la justicia social, no nos resultan tan lejanos o pasados de moda como el nombre de Mella inicialmente nos sugiere. Veamos.

Aunque le especulación de los altos problemas doctrinales atraía su espíritu con más fuerza que las circunstancias concretas, siempre le acompañó a lo largo de su vida la mordedura de las preocupaciones sociales. Severino Aznar, el gran apóstol del catolicismo social, podía estampar así, en homenaje a nuestro autor, que si quienes habían cooperado al movimiento social católico en España eran hijos de la encíclica "Rerum novarum", ya antes de su publicación en 1891 Mella había escrito numerosos artículos en esa línea, pudiendo considerársele con toda justicia como precursor de muchas de las iniciativas posteriores.

También le debemos -mucho antes de que la filosofía contemporánea operase un cambio fundamental en el cerrado esquema del universo conceptual racionalista- la intuición radical de la temporalidad creadora con referencia, no a la vida espiritual de los individuos, sino a la de las colectividades nacionales o históricas. Vio -ha escrito Gambra- que en esa evolución concreta que es la historia de los pueblos, en que la vida de los individuos se interpenetra con la de la colectividad, se dan esos mismos caracteres de continuidad acumulativa, temporal e irreversible. Y descubrió que no significaba otra cosa -en la sencillez de un término y el dinamismo de un concepto- la palabra tradición.

No puede faltar, por breve que sea el repaso, un acento sobre su sugestiva explicación del proceso federativo de nuestra patria como superposición y espiritualización de los vínculos nacionales. Sin jactancia y con verdad podía decir, pues, en la Semana Regionalista de Santiago de Compostela (1918), que "aún no había surgido a la vida pública la generación catalanista [...] y había ido yo ya, en los albores de mi juventud a Barcelona y había puesto allí mi cátedra". Como no concebía la nación al modo polémico y político de los revolucionarios jacobinos, sino de acuerdo con el entendimiento natural y moral de las patrias tradicionales, Mella fue también un patriota curado de espantos nacionalistas.

Quizá sea su teoría de las soberanías -la social y política- la más característica y divulgada de su pensamiento, la que ha alcanzado más fortuna. Frente al sistema mecánico de contención del poder que está en la base del constitucionalismo liberal, la aportación de Mella consistió en subrayar que el absolutismo residía menos en la unidad del poder que en su ilimitación jurídica. Fiel a tal planteamiento relativizará la soberanía política, concretada en el Estado, asegurando por la "soberanía social" -esto es, la jerarquía de las personas colectivas, que desde la familia suben hasta aquél- su contención en una tupida red de poderes orgánicos e institucionales presididos por un designio ético.

Esto último abre el palenque final. Pues todo el pensamiento de nuestro autor está traspasado por el principio vivificador de la religión. Mella, así, al defender la unidad católica, no hace sino destacar que la convivencia es imposible cuando se la priva de su fundamento comunitario, de modo que, al convertirla en mera coexistencia, se anega por lo mismo toda vida social ordenada.

Si Hans Sedlmayr escribió un libro de filosofía del arte titulado "La pérdida del centro", también es cierto que la filosofía política se ha desquiciado, haciéndose preciso devolverla a su genuina fundamentación, aunque en el empeño hayamos de remontarnos muy atrás. Servidumbre antigua a la que se refirió con ironía en más de una ocasión Mella: "Tengo la desgracia de parecerme a los cronistas de la Edad Media que, cuando querían historiar una ermita, empezaban por el diluvio". Nosotros no pretendemos tanto: nos bastaría, en rigor, con remontarnos a Vázquez de Mella. Pero ha llovido mucho desde entonces...

* Fuente: Diario ABC de Madrid, España, viernes 27 de febrero 1998, Secc. Tribuna Abierta, p.62.