大河 Big River

![]() 資料:

資料:

製作人: Rocco Landesman, Heidi Landesman, Rick Steiner, M. Anthony FIsher, Dodger Productions

作曲、作詞: Roger Miller

原作: Mark Twain "Adventures of Huckleberry Finn"

改編: William Hauptman

背景: Heidi Landesman, Robert Shaw

服裝: Patricia McGourty

燈光: Richard Riddell, Susan A. White

聲效: Otts Munderloh

髮型: Angela Gari

化妝: Ann Belsky

特別效果: John Kilgore

形體、武指: B. H. Harry

副製作人: Arthur Katz, Emily Landau, Fred Mayerson, TM Productions, Inc.

編曲: Steven Margoshes, Danny Troob

舞曲、附加音樂: John Richard Lewis

音樂指導、聲樂編排: Linda Twine

音樂顧問: Danny Troob

副指揮: Kenneth Kosek

歌唱指導: Marge Rivingston

方言指導: Tim Monich

主管: David, Strong, Warner Inc.

公司經理: Sandra Carlson

製作舞台經理: Frank Hartenstein

舞台經理: Steven Adler

選角: Stanley Soble, Jason La Padura

宣傳: Martha Swope, Solter/Roskin/Friedman Inc., Serino, Coyne & Nappi

副舞台經理: Marianne Cane

副編舞: Andrew Asnes

編舞: Janet Watson

導演: Des McAnuff

![]() 簡介:

簡介:

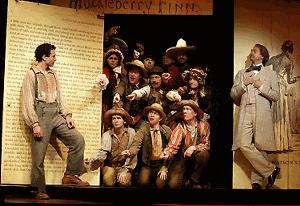

無可否認,此劇在當時而言絕對是鶴立雞群的。作曲作詞家Roger Miller在此劇以前別說作音樂劇,看也只看過一套;然而此劇卻成了他在百老匯唯一一套上演過的音樂劇,讓這位鄉村音樂作家在百老匯歷史上留名。此劇改編自著名美國詼諧小說家Mark Twain的廣受爭議之作"Adventures of Huckleberry Finn"(港譯頑童歷險記)此作大大的改寫了美國的文化面貌及風氣。和大部份當時的改編音樂劇不同的是,此劇用上更多對角色的描寫,而少用原作裡面的句子。在上演的時候觀眾都被其華麗而帶鄉土風味的背景、性格鮮明的角色、富劇場感的黑人音樂所迷住了。此劇亦可能是百老匯史上唯一一套獲得成功的鄉村音樂劇,此劇以後有用如此曲風的音樂來作為音樂劇的劇作便得數到2004年的"刺客列傳"了。

演出此劇須要很多演員,而且因為角色眾多,每位演員的要求都不低。參加過此劇的演出的演員有如;Rene Auberjonois、Evalyn Baron、Susan Browning、Patti Cohenour、John Goodman、Bon Gunton、Ron Richardson、John Short、William Youmans、Roger Bart、Leo Burmester、Marin Mazzie、Roger Miller、Brian Lane Green、Daniel H. Jenkins、Martin Moran、Brent Spiner、Walter Charles、Michael McElroy等等。此劇亦標示著二十世紀美國音樂劇最後的光芒,因為在這之後美國百老匯便被歐洲的巨型音樂劇所"侵佔"了。這個情況要直至九十年代末期,美國的音樂劇才抬起頭來,然而所用的製作費依然是極高,直至2000年代,像此劇一般的東西才再次浮現。在2003年的版本中,此劇還結合了殘疾演員的演出,成為了當時轟動一時的製作。

![]() 故事:

故事:

第一幕

("Overture")

正當馬克吐溫(Mark Twain)唸著自己的著作時,台上的角色逐一出現在鄉村的屋子裡,包括了主角亨寇比利、其友湯姆(Tom Sawyer,是馬克吐溫其他著作裡的主角)、黑奴占姆、以其亨寇比利的姨姨杜格拉斯夫人。她亟欲亨寇比利讀書識字,("Do You Wanna Go to Heaven?")亨寇比利卻嚮往自由,並跟湯姆及一幫頑童自成一黨。("The Boys")亨寇比利一直想脫離這裡,("Waitin' for the Light to Shine")便趁父親一次大發酒瘋("Guv'ment")時佯裝自己被其殺死,用豬血造成假像,一人沿河歷險去。("Hand for the Hog")

正當亨寇比利享受著自由的感覺時,("I, Huckleberry, Me")他卻遇上了同樣想離開那裡的占姆;二人不理會村裡的人的流言沿河而下,("Muddy Water")在途中他們遇到了一群黑奴,並慶幸自己的自由。("The Crossing")二人繼續趁夜色出發,並討論了有關美麗的事,歌曲完結時舞台上閃起了點點星光。("River in the Rain")此時他們遇上了街頭騙子"皇帝"和"公爵",二人訴說自己的理念。("When the Sun Goes Down in the South")一群"社會的敗類"便這樣組成了一隊人,繼續到各地探險去。

第二幕

("Entr'acte")

皇帝和公爵綵排下一個騙案行動,("The Royal Nonesuch")一次玩笑中二人把占姆化成了小丑裝。占姆盛怒,尤其是亨寇比利的譏笑,後者基於當時歧視問題甚為困難但真誠的作出道歉,二人因而和解。("Worlds Apart")在旅途中他們被誤認作外地來的遺產管理人,("Arkansas/How Blest We Are")此時亨寇比利卻遇上了美麗的孝女瑪莉珍。("You Oughta be Here With Me")皇帝和公爵的計劃敗露,占姆又一次成了代罪羔羊被賣了走,亨寇比利在黑奴好友和瑪莉珍之間選擇了前者,("Leavin's Not the Only Way to Go")再次鼓勵自己的亨寇比利("Waitin' for the Light to Shine (Reprise)")與剛好遇上的湯姆一起拯救了占姆。("Free at Last")湯姆卻因此中彈,占姆和醫生救活了他,他才發出杜格拉斯夫人己死並釋放占姆的消息。終於占姆和亨寇比利要分手了,二人再回顧以前的事("River in the Rain (Reprise)")堅稱友誼永固便開展了自己的新旅程。("Muddy Water (Reprise)")

![]() 紀錄:

紀錄:

1985年東尼獎

最佳音樂劇、最佳曲詞、最佳劇本、最佳男配角: Ron Richardson (占姆)、最佳背景、最佳燈光、最佳導演

1985年Drama Desk獎

最佳男主角: Ron Richardson (占姆)、最佳男配角: Rene Auberjonois (公爵)、最佳編曲、最佳作曲、最佳作詞、最佳燈光、最佳背景

1985年Theatre World獎

出色演員: Patti Conhenour (瑪莉珍)

2001年洛杉磯劇評獎

最佳改編、最佳導演、最佳音樂指導、最佳音樂劇、最佳背景、最佳編舞

2004年東尼獎

特別榮譽獎

![]() 唱片:

唱片:

香港是沒有這套音樂劇的唱片的,全世界除了1985年原裝百老匯版外還有1990年的澳洲版本。

![]() 觀感:

觀感:

個人而言這套音樂劇可以說是極為出色。在音樂方面,摒棄了舊式的浪漫曲風,亦沒有附著潮流使用搖滾音樂,而是以樸實、帶風土味鄉村音樂來寫音樂劇,光是這點已經值得讚賞。其後它改編的著作又不失原著的詼諧幽默,又隱去了原作備受爭議的反社會理念,帶出仍然具有深度及內容的故事。這一切還得歸功於製作組的人員。而設計的運用雖然比不上及後而來的巨型音樂劇,卻也是實至名歸的讓人讚歎。順帶一提,下面推薦曲目一欄中雖然沒有皇帝和公爵的曲目,但二人的表現卻一直是此劇的賣點喔。

![]() 推薦曲目:

推薦曲目:

Do You Wanna Go to Heaven?: 開首曲,帶黑人靈歌的音樂,浩盪而高興。

The Boys: 男聲合唱,有趣的歌詞和樸實的風格。

Waitin' for the Sun to Shine: 男聲獨唱,類似主角的自白曲,很適合拿出來獨立演唱。

I, Huckleberry, Me: 男聲獨唱,輕鬆而帶出書中最中心的主題。

Muddy Water: 男聲合唱,開朗而坦白的曲子,帶出二人友誼。

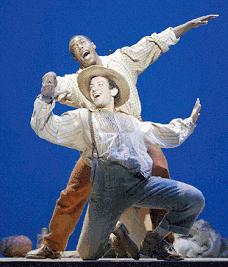

River in the Rain: 全劇感情的高峰,不是男女之間的情歌,而是黑奴和白人之間的喟歎。

You Oughta be Here with Me: 女聲獨唱,絕無僅有的女人曲目。

Leavin's Not the Only Way to Go: 男女合唱,帶有傷感離愁的曲目。

Free at Last: 男聲獨唱,用上了黑人獨有的爵士式音樂。

![]() 數字:

數字:

百老匯首演: 1985年4月25日 - 1987年9月20日

上演場數: 1005

百老匯複演: 2003年7月24日 - 2003年9月21日

上演場數: 67

個人評分: 8.5

![]() 劇照:

劇照: