|

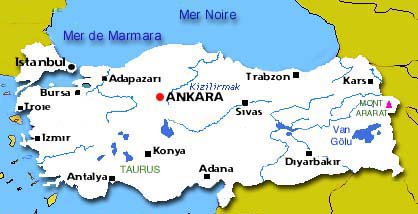

| TURQUIE - T�RKIYE |

| HISTORIQUE |

|

|

|

|

|

|

| L'ANATOLIE ANCIENNE

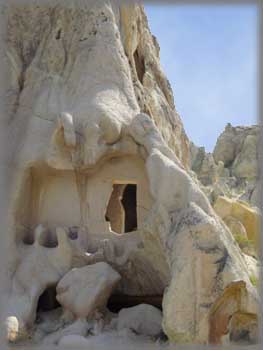

------------------------------------------------------------------------------- Peupl�e d�s la Pr�histoire, la Cappadoce conna�t 3000 avant J.-C. la constitution de cit�s-�tats li�es � la M�sopotamie sous la forme de comptoirs commerciaux. � partir du XVIIIe si�cle avant J.-C., des royaumes indo-europ�ens, les Hittites, se d�veloppent r�guli�rement jusqu'au XIIe si�cle, �poque troubl�e par des peuples venus de la mer. Au VIIIe si�cle avant J-C., les Grecs s'�tablissent massivement sur le littoral �g�en et de nouveaux royaumes s'�difient sur les d�combres de l'Empire hittite. La population s'hell�nise progressivement, malgr� la domination perse qui se fera plus pressante au VIe si�cle avant J.-C. La civilisation grecque persiste dans l'Empire byzantin jusqu'� la fin du monde antique. ------------------------------------------------------------------------------- LE MOYEN-AGE ------------------------------------------------------------------------------- Au VIIe si�cle apr�s J.-C., les incursions arabes r�pandent l'Islam jusqu'aux fronti�res de l'Empire. Aux premi�res heures du XIe si�cle le territoire devient l'objet de convoitise des crois�s et des Turcs. Venus de l'Alta�, les Turcs avaient constitu� en Asie centrale l'immense empire des Tujue (VIe -VIIe si�cle). Convertis � l'islam au Xe si�cle, les Turcs Seldjoukides envahissent � partir du XIe si�cle tout le Proche-Orient. La victoire de Manziket (1071) leur permet de s'installer massivement en Anatolie. Au XIIIe si�cle, les Mongols imposent alors leur tutelle aux Seldjoukides. � la fin du XIIIe si�cle, une tribu turque �tablie en Bithynie, celle des Ogrul, s'�loigne de l'autorit� seldjoukide et se nomme Osmanlis (Ottomans pour les Occidentaux), d'apr�s le nom de leur chef Osman Ier. C'est la naissance de l'Empire ottoman. La principaut� ottomane se dote rapidement d'une organisation militaire qui lui permet d'�tendre son territoire aux d�pens de la puissante Byzance. En 1326, l'ensemble de l'Anatolie est conquis. En 1353, Orkhan p�n�tre en Europe. Une administration efficace est alors mise en place et centralis�e en Anatolie. Les pays conquis gardent un certaine autonomie mais restent sous contr�le militaire permanent. Le corps d'�lite qui assure la sup�riorit� militaire est cr��: les janissaires. Murat Ier poursuit ses conqu�tes en Europe et envahit successivement la Bulgarie puis la Serbie. Il prend le titre de sultan. En 1453, Mehmet II prend Constantinople et cette date marque la domination turque qui durera 3 si�cles dans les Balkans. ------------------------------------------------------------------------------- LES TEMPS MODERNES ------------------------------------------------------------------------------- La Bosnie et l'Albanie sont envahies au XVe si�cle et Selim Ier fait porter l'effort de conqu�te vers le monde musulman. � leur tour la Syrie puis l'�gypte sont envahies en 1516 et 1517. Le r�gne de Soliman le Magnifique (1520-1566) voit les conqu�tes de l'Afrique du Nord et de la Hongrie, mais aussi le si�ge infructueux de Vienne en 1529. Les grandes d�couvertes du XVIe si�cle font rapidement perdre � l'empire son r�le d'interm�diaire commercial incontournable entre l'Europe et l'Orient. L'expansion territoriale est ralentie puis stopp�e, l'�conomie s'effrite lentement sous la domination europ�enne. Une deuxi�me tentative de la prise de Vienne �choue en 1683 et marque une p�riode de recul constant accentu� par les guerres continuelles men�es par l'Autriche jusqu'en 1791. ------------------------------------------------------------------------------- L'�POQUE CONTEMPORAINE ------------------------------------------------------------------------------- D�chir� par des conflits internes, l'empire tente en vain � se r�organiser pour faire face � un nouvel adversaire: la Russie. En 1774 il perd la Crim�e, en 1812 la Bessarabie, en 1830 la Gr�ce et l'Alg�rie et enfin l'�gypte en 1840. Endett� et en d�liquescence administrative le pays laisse la place belle aux ing�rences �trang�res. La crise s'amplifie � la fin du XIXe si�cle avec la perte de la Roumanie et de la Serbie en 1878, de la Tunisie en 1881 et de la Bulgarie en 1885. Sous le r�gne de Mehmet V (1909-1918), la r�volte des Jeunes-Turcs porte au pouvoir des officiers nationalistes, qui aggravent les tensions entre les diff�rents peuples de l'empire. Ils ne peuvent �viter les guerres balkaniques de 1912-1913, qui chassent les Turcs d'Europe et, en 1914, entra�nent le pays dans la guerre au c�t� de l'Allemagne (g�nocide des Arm�niens, en 1915, soup�onn�s de vouloir pactiser avec l'arm�e russe). En 1918, les Alli�s occupent Istanbul avec l'intention de d�manteler la Turquie. La ratification du trait� de S�vres par Mehmet VI en 1920 ach�ve de discr�diter d�finitivement le sultanat. La Turquie moderne est n�e et le g�n�ral Mustafa Kemal prend la t�te d�un gouvernement national, r�prime les minorit�s kurdes, entreprend la reconqu�te de l'Ionie et de la Thrace occup�es par les Grecs. Les victoires d'In�n� et de Sakarya aboutissent au trait� de Lausanne (1923) qui garantit l'int�grit� du territoire turc et impose l'�change forc� de populations entre la Turquie et la Gr�ce. 1.000.000 de Grecs d'Asie et 300.000 Turcs d'Europe changent de territoire. Mustafa Kemal proclame la R�publique le 29 octobre 1923 et transf�re la capitale � Ankara. Il gouverne appuy� par le Parti r�publicain du peuple, parti unique et entreprend une oeuvre consid�rable de modernisation �conomique, d'occidentalisation et de la�cisation du pays, donnant � la Turquie moderne une forte coh�sion. Son successeur, Ismet In�n� (1938-1950), r�ussit � maintenir le pays � l'�cart de la Seconde Guerre mondiale. Le parti d�mocrate, cr�� en 1946 par des partisans dissidents de la politique de Kemal met fin au r�gime du parti unique et emporte les �lections de 1950. A. Menderes, Premier ministre d�mocrate, m�ne une politique d'industrialisation massive tr�s largement ouverte aux capitaux �trangers. De nombreuses participations dans le secteur jusque l� �tatis� sont accessibles. En 1951, la Turquie adh�re � l'OTAN accepte l'installation de bases am�ricaines sur son territoire. C'est dans un climat d'affairisme et de corruption que la d�gradation de l'�conomie entra�ne, en 1960, un coup d'�tat militaire et la mise en place en 1961 d'une nouvelle constitution. Apr�s un retour au pouvoir d'In�n� jusqu'en 1965, S. Demirel et le nouveau parti de la Justice doit affronter une puissante opposition de gauche. En 1971, les militaires reprennent la direction des affaires et ram�nent au pouvoir les partisans de la politique de Kemal (In�n�, puis B. Ecevit en 1972). En 1980, a lieu un nouveau coup d'�tat militaire, apr�s un retour au pouvoir de Demirel. Une fois de plus, la mise en place d'une nouvelle constitution permet au g�n�ral K. Evren de devenir Pr�sident de la R�publique, en 1982, dans un paysage �lectoral simplifi� instituant l'interdiction de tous les partis. Les �lections de 1983 sont remport�es par le parti de la M�re Patrie (droite lib�rale), nouvellement autoris� et son chef, T. Ozal, est nomm� Premier Ministre puis succ�de en 1989 � K. Evren � la Pr�sidence de la R�publique. Cette m�me ann�e, la Turquie fait acte de candidature pour son admission au sein de la C.E.E. mais sa candidature est repouss�e. Pour �tre admise, il faut, entre autres conditions, que le conflit qui l'oppose � la Gr�ce depuis l'occupation de l'Est de Chypre par l'arm�e turque en 1974 soit r�gl�. En outre, depuis 1991, elle a donn� des gages de d�mocratie avec la lib�ration de 40000 prisonniers politiques et n'ignore plus les revendications nationalistes des Kurdes dont la guerre du Golfe a encore compliqu� la situation. Aux l�gislatives anticip�es d'octobre 1991, le parti de T. Ozal perd la majorit� parlementaire au profit du parti de S. Demirel, nouveau Premier Ministre � la t�te d'un gouvernement de coalition. La tentative d'ouverture vers les Kurdes mod�r�s est menac�e par les progr�s de la lutte arm�e des Kurdes s�paratistes, contre lesquels une violente offensive est lanc�e en 1992. Apr�s l'effondrement de l'U.R.S.S., la Turquie engage une diplomatie tr�s active vis-�-vis des r�publiques turcophones d'Asie centrale et du Caucase. S. Demirel succ�de en 1993 � T. Ozal � la Pr�sidence de la R�publique et le poste de Premier Ministre est confi� pour la premi�re fois � une femme, Tansu Ciller (1993-1996), qui doit faire face � la perc�e des islamistes du Refah (Parti de la prosp�rit�) au Parlement. Arriv� en t�te aux �lections l�gislatives de d�cembre 1995, Necmettin Erbakan, dirigeant du Refah, obtient la confiance de l'Assembl�e nationale le 8 juillet 1996 et forme un gouvernement de coalition avec le parti conservateur de Tansu Ciller, qui devient vice-Premier Ministre et ministre des Affaires �trang�res. En juin 1997, N. Erbakan remet sa d�mission au pr�sident S. Demirel en esp�rant confier son poste � sa partenaire conservatrice Tansu Ciller mais, contre toute attente, M. Demirel souhaite rassembler une coalition la�que �cartant les islamistes du pouvoir et nomme le leader de l'opposition Mesut Yilmaz, � la t�te du nouveau gouvernement. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Duvivier Andr� SPRL

Ch. Brunehault 44 B-7140 Morlanwelz-Mariemont T�l�phone : 064 44 44 44 T�l�fax : 064 43 26 09 |