Deux grandes familles de l’époque : Glaubenskind vel Globensky et d’Halewyn

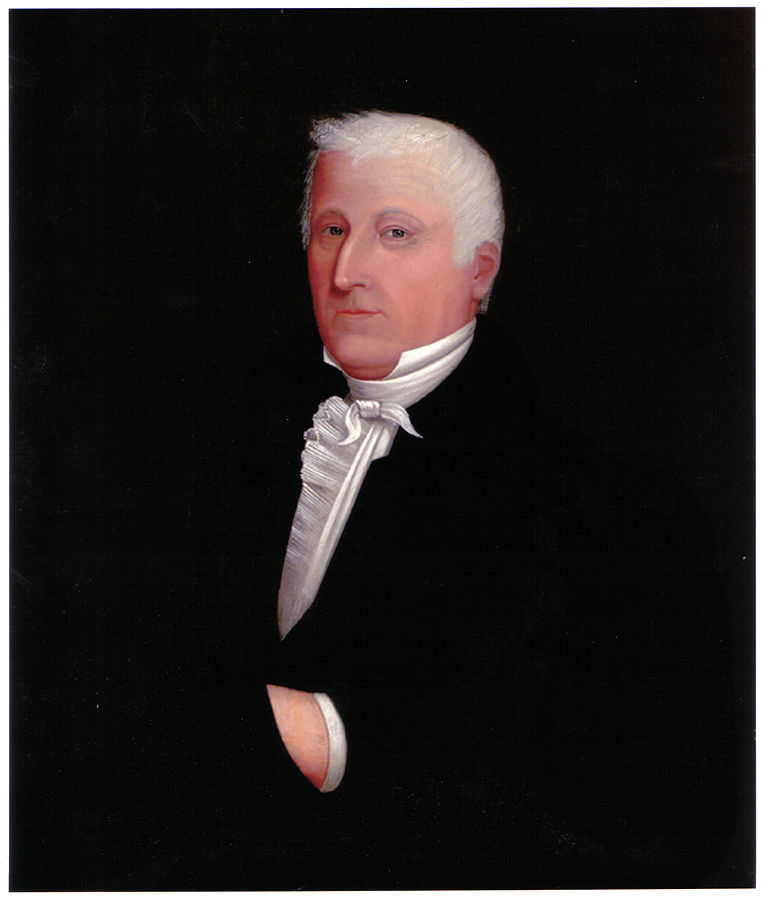

Les Globensky

Les Globensky, une famille de haute noblesse, peut-être même de sang

royal (source : « La famille Globensky » Yvon Globensky – SGQ – 1982)

August-Franz (Auguste-France) Glaubenskindt vel Globensky a émigré au Canada en 1776, à titre de chirurgien dans l’armée allemande, sous le commandement du Major général baron Frederick-Adolph von Riedesel. August-Franz faisait partie du corps des chasseurs de Hesse Hanau, venu prêter main forte aux troupes anglaises qui se battaient pour repousser les envahisseurs américains, suite à la déclaration de guerre de 1775. Les villes de Montréal, Sorel et Trois-Rivières, tombées aux mains de l’armée américaine, ont été reprises peu de temps après l’arrivée des renforts allemands.

Manoir Globensky et plus tard l'Hôtel de Ville de Saint Eustache

Les historiens ne s’accordent pas sur les origines de la famille Globensky. Sont-elles allemandes ou polonaises ? August-Franz est né en janvier 1754 à Berlin, donc allemand, d’un père d’origine polonaise, Joseph Glaubenskind vel Globensky lequel s’était installé dans cette ville avant de marier une Allemande du nom de Marie Richter. Joseph fut secrétaire du roi de Prusse et de l’ambassadeur de Catherine de Russie en poste à Berlin. Il aura probablement germanisé et simplifié son nom à son arrivée en Allemagne, pour devenir Joseph Glaubenskind

Les signatures que l’on retrouve au bas de l’acte de baptême de August-Frank (Auguste-France) témoignent de la noblesse et de l’importance de Joseph Glaubenskind. On y retrouve notamment les noms de : Joseph Glaubenskind (père de l’enfant) secrétaire du roi; prince Lokowitz, ambassadeur ; comte Coltsot ; ministre Doisot. La présence du Prince Lokowitz indique une filiation royale polonaise ou de haute noblesse pour la famille Glaubenskind vel Globensky.

Sur son lit de mort, les dernières paroles de Auguste-France furent : « Je ne suis pas un Globensky Je m’appelle réellement... ». Il n’a pu terminer sa phrase. Son confesseur devait alors ajouter, pour rassurer les personnes présentes, que le défunt était beaucoup plus qu’un simple Globensky. Il ne pouvait en dire davantage, lié qu’il était par le secret de la confession.

En se référant aux signatures qui apparaissent au bas de son acte de baptême et à d’autres faits précis comme la présence d’un serviteur permanent venu avec lui d’Allemagne, les blasons apparaissant sur l’argenterie apportée elle aussi d’Allemagne et le fait que son père (Joseph), désirant le revoir après son mariage, engagea un capitaine de navire pour qu’il vienne en Allemagne, il y a lieu de croire que August-Franz Glaubenskind vel Globensky était d’origine noble et peut-être même royale.

À la fin de la guerre canado-américaine en 1783, Auguste-France quitte l’armée et s’établit d’abord à La Prairie, puis à Verchères où il pratique la médecine pendant dix ans. C’est à Verchères qu’il épouse Marie-Françoise Brousseau qui mit au monde quinze enfants, dont huit à Verchères et sept à St-Eustache. Auguste-France s’y était établi à l’invitation du seigneur Eustache Lambert-Dumont et du curé Mailloux de l’endroit. Il a continué de pratiquer sa profession jusqu’à sa mort en 1830.

En 1840, Henriette

Globensky, a épousé Daniel (ou Alexandre) Wilson à Saint- Eustache. Du couple

Wilson-Globensky naquit Henriette Wilson (1847) qui devint l’épouse de Anthime Lalande

en 1869.

Le baron et la baronne d'Halewyn

Courtes notes biographiques des d'Halewyn

(Je dédie ces quelques pages à mademoiselle Anne d'Halewyn, fille du baron et de la baronne d'Halewyn et à ma nièce, madame Jeanne Baby, épouse de Marcel Lalande petite-fille du baron et de la baronne d'Halewyn).

Joseph d'Halewyn naquit le 2 septembre 1862 au château de Liettres (Pas de Calais) France. Il fit ses études chez les Jésuites au collège St-François Xavier à Vannes. Il fréquenta l'Université catholique d'Angers pour étudier la médecine d'abord, puis faire ses études de droit.

En 1885, Mgr Labelle fit un voyage de cinq mois en France afin de recruter des adeptes pour coloniser le « Nord ». À son retour en 1886, il emmena le jeune baron Joseph d'Halewyn, avocat, qui se fixa au Lac des Isles! Ancien élève des Jésuites à leur collège de Vannes, il s'estima fort heureux de rencontrer ces religieux sur une terre étrangère. Étant donné sa haute culture intellectuelle, ses connaissances en droit et en médecine, M. d'Halewyn fut d'un secours réellement providentiel pour la région.

En septembre 1887, le Père-curé Martineau étant dans l'impossibilité d'aller à la rencontre des deux religieuses qui venaient ouvrir une mission à Nominingue, délègue le baron d'Halewyn pour le remplacer. Celui-ci, heureux d'obliger son pasteur, attelle ses deux meilleurs chevaux à une « barouche », le plus convenable véhicule de la région à cette époque et file vers St-Jérôme, terminus du train. Après un trajet mouvementé de trois longs jours, les deux fondatrices atteignaient Nominingue, grâce à leur bon guide. C'était le 30 septembre 1887.

Quelque temps après, au cours d'un voyage qu'il fit en France, le baron contracta mariage puis revint vivre au pays, c'est-à-dire à Nominingue, dans sa résidence du Lac des Îles.

Souvent fois, il eût l'occasion d'exercer ses connaissances médicales (même s’il n’était pas médecin) surtout à l'occasion d'épidémie. Les médecins étaient si éloignés. En 1893, une terrible maladie contagieuse, "la typhoïde" sema la consternation dans le village. Le révérend Père Étienne Riou en fut la première victime. Son état était grave et très sérieux. En attendant l'arrivée du médecin, on eut recours au charitable baron d'Halewyn, la « providence » des malades de la région. Les médicaments qu'il prescrivit furent des plus efficaces. Le vénérable patient reçut de si bons soins du cher baron qui le visitait « paternellement » et de la supérieure qui s'était constituée sa garde-malade, que deux semaines suffirent à enrayer le redoutable mal.

Le 27 janvier 1894, la Supérieure du couvent, Sœur St-Jean de la Croix, nouvelle proie de la typhoïde, est forcée de s'aliter. Son état inspire de graves inquiétudes. Les sœurs valides ne peuvent suffire à la tâche. Alors le charitable baron d'Halewyn, toujours prêt à soulager l'infortune, va quérir une garde-malade à St-Laurent. Deux jours plus tard, le baron était de retour de la maison-mère amenant une religieuse au secours des sœurs fatiguées autant qu'affligées ! Pour comble de malheur, les deux compagnes de la supérieure tombent à leur tour, victimes de l'épidémie. La supérieure dont l'état s'aggrave reçoit les derniers sacrements; on attend sa mort d'une heure à l'autre. Voilà le dévoué M. d'Halewyn, faisant un nouvel et suprême appel à ses précieuses connaissances, tente un dernier effort pour sauver la chère patiente. 0 bonne et secourable Providence. Cette fois encore, le médicament produit l'effet désiré. Après quelques jours, la malade est hors de danger. Le baron d'Halewyn s'est acquis la reconnaissance profonde des premières « missionnaires » des bois et de tous les paroissiens qui ont profité de son inlassable dévouement et de ses vastes connaissances. Le baron et son épouse furent aussi très généreux pour les religieuses.

La première messe célébrée au couvent le 17 avril 1896 réunit plusieurs concitoyens de la paroisse. À cette occasion, M. le baron et Mme d'Halewyn offrirent un substantiel cadeau pour le bénéfice du nouveau sanctuaire. À l'occasion de la fête de Notre-Dame des Sept-Douleurs, patronne de la Congrégation des Sœurs de Ste-Croix, M. le baron d'Halewyn vient très aimablement chercher les sœurs et leurs élèves et les introduit dans sa demeure pour y passer le plus agréable des congés. Messieurs Léon et Stanislas, frères du baron, réjouissent les visiteuses par des chants bien choisis et de la belle musique. Les élèves prennent leurs ébats sur la pelouse et près des dépendances de cette ferme modèle: la journée s'écoule rapidement, en pleine liberté, au sein de ces nouvelles joies champêtres.

Manoir d'Halewyn

À leur départ, mille échos répercutent longtemps les acclamations de leur gratitude: Vive monsieur le Baron! Vive madame la Baronne! Vive M. Stanislas! Vive Monsieur Léon ! Vive la ferme d 'Halewyn ! Vive et revienne le plus beau de nos jours de congé! . . .

Au petit Lac Nominingue, les Beaubien qui demeuraient à 4 milles de leur résidence étaient de grands amis de la famille d’Halewyn. De niveau intellectuel comparable, les deux familles entretenaient des relations enrichissantes. Je possède une photo d'un pique-nique organisé par Mme Beaubien au petit Lac Nominingue vers 1903 ou 1904. Quelle classe chez cette élite locale !

Faisons connaissance d'un peu plus près de la baronne d'Halewyn. Celle-ci naquit le 16 juillet 1876 à Paris, France. Son nom, Anne-Marie Dard. Je ne connais pas la date exacte de son arrivée à Nominingue après son mariage. Mais d'après les événements signalés ci-dessus, le baron ne demeura pas longtemps en France.

Plusieurs enfants sont issus de leur mariage :

· Jean, Marguerite et Jeanne. À leur décès, les trois ont été enterrés à Nominingue. (Une plaque commémorative est dans notre cimetière). Je l'ai vue moi-même.

· Anne, née en 1899 à Nominingue (4 juillet).

· Suzanne, née en 1904 à Nominingue (Mme Raoul Baby).

· Jean, né le 13 décembre 1912 à Montréal

(Ces renseignements m’ont été fournis par Mlle Anne d'Halewyn de Montréal).

Les années 1912 à 1914 marquèrent le départ progressif de la famille d'Halewyn. Ils vendirent leur propriété du Lac des Îles à monsieur Eugène Patenaude.

Monsieur le baron Joseph d'Halewyn possédait de nombreuses qualités. J'en citerai quelques-unes: personnage de noblesse authentique. Il était un érudit humble, bon et doux. Ses manières étaient simples et aimables, ne laissant jamais paraître son « savoir ». Il s'intéressait à tout et à tous. Il jouissait d'une mémoire prodigieuse puisque jusqu'à l'âge de 88 ans, il se souvenait de son « grec et de son latin » comme à sa sortie du collège! Quelle belle lucidité d'esprit! Il n'a pas vécu en vain. Il a largement contribué à la colonisation et au progrès de notre paroisse! Il est décédé le 17 mai 1950 à Montréal à l'âge de 88 ans. Hommage à son souvenir!

Madame la baronne était aussi très cultivée. Aimant beaucoup la lecture, elle s'exprimait admirablement. Elle fut bien éprouvée par le décès de son mari. Elle devenait aveugle quelque temps avant son décès en 1962, à Montréal, à l'âge de 86 ans.

Retour à la table des matières