IL DISCO DI SANGERHAUSEN

Dallo studio archeoastronomico di

siti quali

Stonehenge in Inghilterra,

Callanish

in Scozia, Carnac in Bretagna, e molti altri si ricava che tra le

popolazioni stanziate in Europa durante il Neolitico, l’Eneolitico, l’età del

bronzo e del ferro erano diffuse nozioni di astronomia.

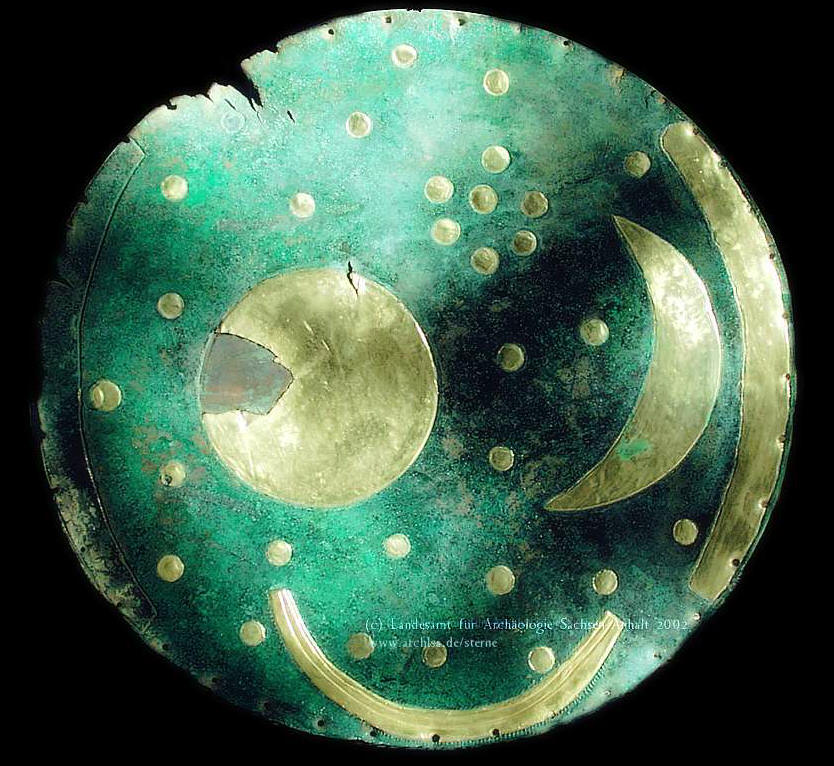

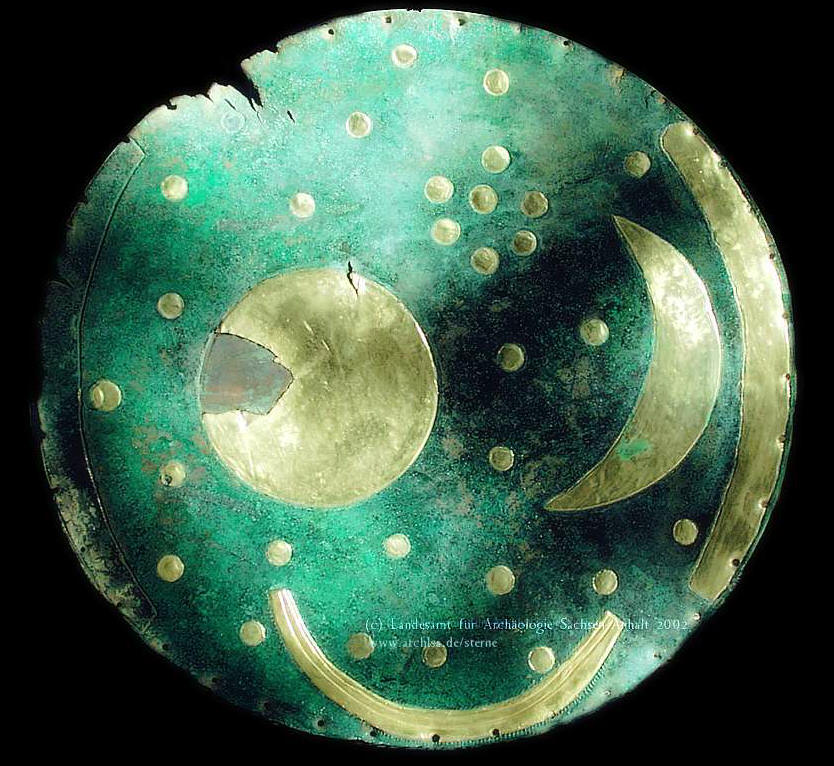

Il disco di Sangerhausen, detto anche “disco di Nebra” dalla cittadina presso cui si trova il villaggio, fu trovato in seguito ad uno scavo clandestino eseguito dai cosiddetti “cacciatori di tesori” impegnati nel commercio illegale di reperti archeologici. Durante lo scavo il disco subì alcuni danni che comunque non ne hanno pregiudicato lo stato generale di conservazione. Attualmente il disco è conservato al museo archeologico di Halle in Germania. Il reperto è un disco in bronzo del diametro di 32 cm, del peso di 2 kg, su cui sono riportate in lamina d’oro figure che richiamano nella forma il Sole, la falce lunare e un insieme di 32 piccoli dischetti che potrebbero rappresentare stelle. La collocazione cronologica è stata fissata approssimativamente al 1600 a.C.. È stato possibile appurare che il disco fu sepolto con cura e in posizione orizzontale, ma non si potrà sapere nulla su quale fosse l’orientamento rispetto ai punti cardinali.

Reperti disseppelliti insieme al disco di Nebra.

Il

disco era posto in una buca al centro di un antica struttura fortilizia sulla

collina del Mittelberg, composta da un muro circolare di pietre a secco. Dalla

sommità di questo sito fortificato si osserva il sole tramontare dietro il

Brocken, montagna ubicata a 85 km di distanza in direzione nord-ovest proprio

nel giorno del solstizio d’estate e pare plausibile pensare che le antiche

comunità stanziate in quella zona non abbiano trascurato di sfruttare questa

circostanza a fini calendariali.

Il

disco era posto in una buca al centro di un antica struttura fortilizia sulla

collina del Mittelberg, composta da un muro circolare di pietre a secco. Dalla

sommità di questo sito fortificato si osserva il sole tramontare dietro il

Brocken, montagna ubicata a 85 km di distanza in direzione nord-ovest proprio

nel giorno del solstizio d’estate e pare plausibile pensare che le antiche

comunità stanziate in quella zona non abbiano trascurato di sfruttare questa

circostanza a fini calendariali.

A cosa serviva il disco di Sangerhausen? Esso potrebbe testimoniare l’interesse delle popolazioni che l’hanno prodotto per l’osservazione del cielo. Se l’interpretazione astronomica è corretta, esso riporta un’immagine simbolica del Sole, della Luna e delle stelle, cioè di tutto ciò che era facilmente visibile ad occhio nudo, ma anche un raggruppamento di 7 stelle che potrebbero corrispondere alle Pleiadi.

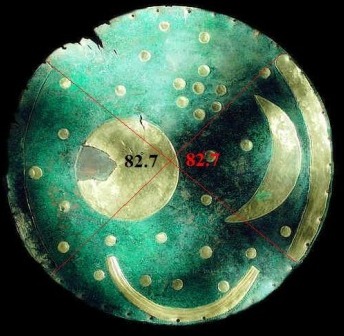

Relativamente alle due bande d’oro

laterali (una delle quali è andata perduta, lasciando però sul bronzo una chiara

traccia della sua posizione) esiste una strana coincidenza e cioè che i due

archi opposti sottendono un angolo al centro pari a 82° ciascuno, che è molto

prossimo al valore delle amplitudini ortiva e occasa del Sole (la prima

misura la differenza tra gli azimut estremi di levata eliaca nel corso dell’anno

– solstizio estivo e invernale – la seconda misura quella relativa al tramonto).

Le due bande contrapposte potrebbero costituire una trasposizione più o meno

simbolica della linea dell’orizzonte locale visibile dalla collina.

Relativamente alle due bande d’oro

laterali (una delle quali è andata perduta, lasciando però sul bronzo una chiara

traccia della sua posizione) esiste una strana coincidenza e cioè che i due

archi opposti sottendono un angolo al centro pari a 82° ciascuno, che è molto

prossimo al valore delle amplitudini ortiva e occasa del Sole (la prima

misura la differenza tra gli azimut estremi di levata eliaca nel corso dell’anno

– solstizio estivo e invernale – la seconda misura quella relativa al tramonto).

Le due bande contrapposte potrebbero costituire una trasposizione più o meno

simbolica della linea dell’orizzonte locale visibile dalla collina.

L’immagine della luna è riprodotta ribaltata rispetto al sole: la corretta rappresentazione richiederebbe che la convessità fosse rivolta al sole e non la concavità. Questo potrebbe suggerire un’interessante interpretazione del soggetto rappresentato sul disco: il disco solare e la falce potrebbero essere due rappresentazioni dei corpi celesti durante un’eclissi di sole; in tal caso dovrebbe trattarsi di un’eclissi avvenuta con il sole basso sull’orizzonte, quindi all’alba o al tramonto, o in una giornata con una particolare copertura nuvolosa che facesse da filtro.

La ricerca di un’eclissi di sole quasi totale visibile, durante l’Età del Bronzo e del Ferro in quella regione, ha consentito di identificare un evento con queste caratteristiche verificatosi l’8 maggio del 1617 a.C.. È da rilevare che le Pleiadi erano poste in basso a destra rispetto la falce solare, che proprio come nel disco, aveva le punte rivolte in alto.

Un’altra ipotesi invece vede nel raggruppamento dei 7 dischetti una cometa che transita tra le stelle dell’Orsa Maggiore. Quest’ipotesi implica però che il disco di Sangerhausen sia molto più recente di quanto proposto dagli archeologi tedeschi. Una datazione all’Età del Ferro implicherebbe una fattura celto-germanica del disco che si accorderebbe con la sensibilità mostrata dalle popolazioni celtiche per la rappresentazione del cielo.

Un’ultima possibile spiegazione è che le figure presenti sul disco si riferiscano alle diverse fasi della Luna.

Il mistero si dipanerà quando si perverrà ad una datazione precisa del reperto.

Angela Palmisano

Da un articolo di Adriano Gaspani, Le Stelle,Giugno 2003