Kapitel 2

Gleissberg-Zyklus der Sonnenaktivität und Klimaschwankungen

Sieben Jahre sind, wenn es um das Klima geht, eine relativ kurze Zeit. Ein Klimaeffekt durch die variierende Strahlung der Sonne ist um so wirksamer, je länger er auf die Erdatmosphäre einwirkt. Nach der Milankovich-Theorie in ihrer modernen Form reicht schon eine lang ausgedehnte Strahlungsschwankung von 0,1% aus, um regelrechte Eiszeiten auszulösen [49]. Es ist hiernach zu erwarten, dass der 90-jährige Gleissberg-Zyklus der Sonnenfleckentätigkeit, der die Intensität der 11-jährigen Zyklen moduliert, über ein beträchtliches Akkumulationspotential verfügt, das im Laufe von Jahrzehnten zur Entwicklung eines klimawirksamen Strahlungsüberschusses oder einer ständigen Absenkung des Strahlungsniveaus führt, zumal die Länge des Zyklus 120 Jahre erreichen kann [58].

|

|

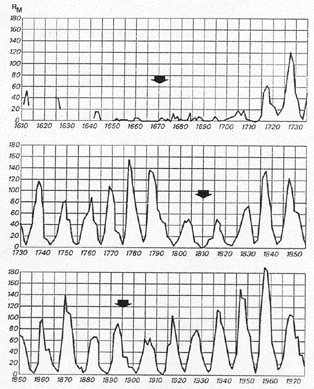

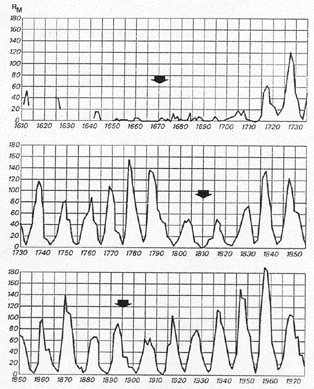

Abb. 2: Modulation der Intensität des 11-jährigen Sonnenfleckenzyklus durch den 90-jährigen Gleissberg-Zyklus nach J. A. Eddy [17]. Die Pfeile weisen auf Minima des Gleissberg-Zyklus um 1670 (Maunder-Minimum), 1810 und 1895 hin, die mit Tiefpunkten der Globaltemperatur einhergingen.

Abb. 2 nach J. A. Eddy [17] zeigt, wie stark die Intensität der einzelnen 11-jährigen Zyklen variiert. Verbinden wir ihre Spitzen durch eine einhüllende Kurve, so zeichnen sich die Minima des Gleissberg-Zyklus in den Jahren 1670 (Maunder-Minimum), 1810 und 1895 ab, die durch schwarze Pfeile gekennzeichnet sind. Jedes dieser säkularen Minima ging mit kühlem Klima in der nördlichen Hemisphäre einher. Je tiefer das Niveau der Sonnenfleckenaktivität sank, desto tiefer fielen auch die Temperaturen. |

|

|

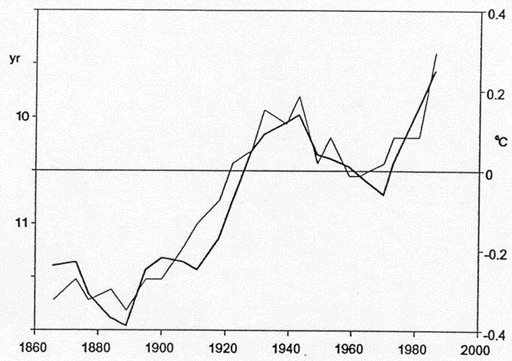

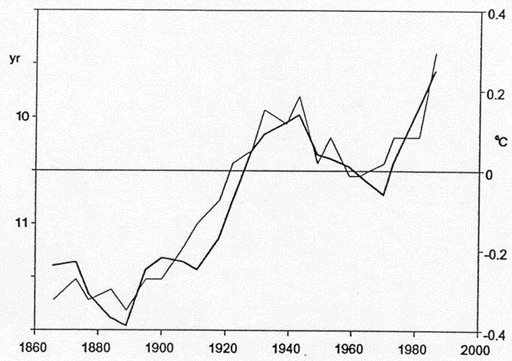

Abb. 3: Enge Korrelation zwischen der an der Erdoberfläche gemessenen Lufttemperatur der nördlichen Hemisphäre (dicke Kurve) und der Intensität der Sonnenfleckentätigkeit im säkularen Gleissberg-Zyklus (dünne Kurve) nach Friis-Christensen und Lassen [24]. |

In Abb. 3, die 1991 von E. Friis-Christensen und K. Lassen [24] veröffentlicht wurde, tritt dieser Zusammenhang so deutlich hervor, dass er unübersehbar ist. Die dicke Kurve bildet die an der Erdoberfläche gemessene Lufttemperatur der nördlichen Hemispäre ab, während die dünne Kurve die geglätteten Längen des 11-jährigen Zyklus wiedergibt, die in das Intervall 1865 bis 1985 fallen. Gelegentlich wird gegen den eindrucksvollen Gleichlauf der beiden Kurven eingewendet, dass die Länge der 11-jährigen Zyklen uninteressant sei, da es für einen potentiellen Klimaeffekt ausschliesslich auf die Intensität der Zyklen ankomme. Wer jedoch die Länge der Zyklen mit ihrer Intensität vergleicht, sieht sofort, dass kurze Zyklen starke Fleckenaktivität entwickeln, während lange Zyklen durch schwache Aktivität gekennzeichnet sind. W. Gleissberg machte von diesem Zusammenhang Gebrauch, als er den säkularen Zyklus bis zum Jahre 290 n. Chr. zurückverfolgte. Er leitete aus der Häufigkeit der Beobachtung von Polarlichtern und mit dem blossen Auge wahrgenommenen grossen Sonnenflecken die Länge der jeweiligen 11-jährigen Zyklen ab und erhielt bei der Glättung der Folge der Längenwerte unmittelbar die Kurve des säkularen Fleckenzyklus, der heute Gleissberg-Zyklus genannt wird. Die dünne Kurve in Abb. 3 stellt nichts anderes als den Gleissberg-Zyklus selbst dar, da Friis-Christensen und Lassen ebenfalls die fortlaufenden Werte der Längen des 11-jährigen Zyklus mit einem Tiefpassfilter geglättet haben. Sie haben weiter gezeigt, dass sich die enge Korrelation bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts zurückverfolgen lässt [68]. C. J. Butler [10] ist bei einer Untersuchung von englischen Temperaturdaten seit 1796 ebenfalls zu dem Ergebnis gelangt, dass ein enger Zusammenhang mit den Längen des 11-jährigen Zyklus besteht. Dies spricht dafür, dass der solare Einfluss auf das Klima viel stärker ist, als von IPCC-Wissenschaftlern angenommen wird.

Die Wissenschaftler, die in den achtziger Jahren die Laienbürger mit haltlosen Katastrophenvorhersagen beunruhigten, können nicht sagen, dass es zu dieser Zeit noch keine Hinweise auf einen ernstzunehmenden Einfluss der Sonnenaktivität auf das Klima gegeben habe.

|

|

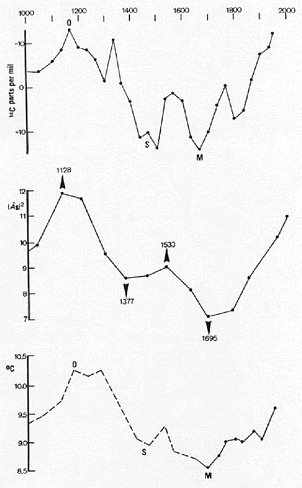

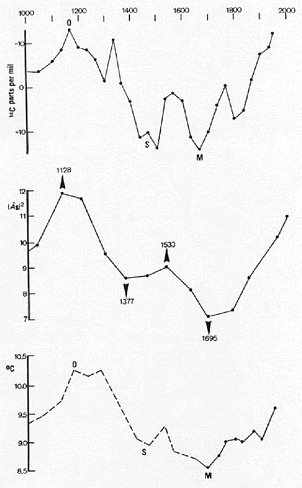

Abb. 4: 1982 veröffentlichter Zusammenhang [55] zwischen Radiokarbondaten als Stellvertreterdaten für die Sonnenaktivität (oben), vorhersagbaren Variationen des Bahndrehimpulses der Sonne [59] (Bildmitte) und Temperaturzeitreihen (unten), der sich auf 950 Jahre erstreckt.

Den in Abb. 4 dargestellten Zusammenhang habe ich schon 1982 auf der internationalen Klimakonferenz "Weather and Climate Responses to Solar Variations" in Boulder, Colorado, vorgetragen [55]. Die Abbildung zeigt unten eine Temperatur-Zeitreihe nach H. H. Lamb und C. D. Schönwiese, oben Radiokarbon-Werte der Jahre 1000 bis 1950 nach J. A. Eddy [16], die als Stellvertreterdaten die Sonnenfleckentätigkeit widerspiegeln, und in der Mitte Daten, die ich aus einem semiquantitativen Modell zyklischer Sonnenaktivität abgeleitet habe, über das ich auch hier berichte. S und M weisen auf das Spoerer-Minimum und das Maunder-Minimum der Sonnenaktivität hin, während O das mittelalterliche Klimaoptimum kennzeichnet, das mit hoher Sonnenfleckentätigkeit einherging. Der Gleichlauf der drei Zeitreihen, der sich auf einen Zeitraum von 950 Jahren erstreckt, erweitert den von Friis-Christensen und Lassen aufgezeigten Zusammenhang um 550 Jahre in die Vergangenheit und zeigt zugleich, dass die Möglichkeit einer langfristigen Vorhersage besteht, da die mittlere Kurve auf Rechnungen beruht, die beliebig weit in die Zukunft erstreckt werden können. |

Schon 1982 habe ich auf dieser Grundlage angekündigt, dass nach 1990 nicht mit einer globalen Erwärmung, sondern mit absinkenden Temperaturen zu rechnen sei, und in den Jahrzehnten um 2030 sogar mit einer neuen "Kleinen Eiszeit". In weiteren Arbeiten habe ich diese Vorhersage präzisiert [58, 59, 63].

Nach der Entdeckung der Variabilität der Sonnenkonstanten S sind phänomenologische Regressionsmodelle entwickelt worden, welche die Schwankungen der Strahlungsintensität der Sonne in zurückliegenden Jahrzehnten und Jahrhunderten abschätzen.

|

|

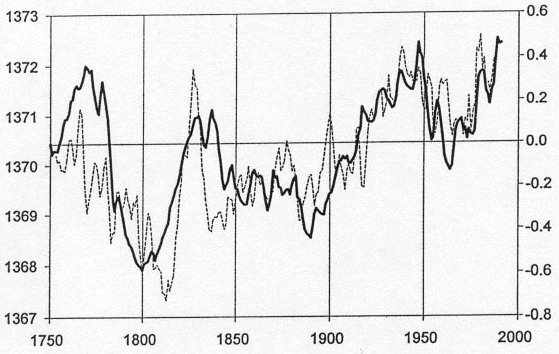

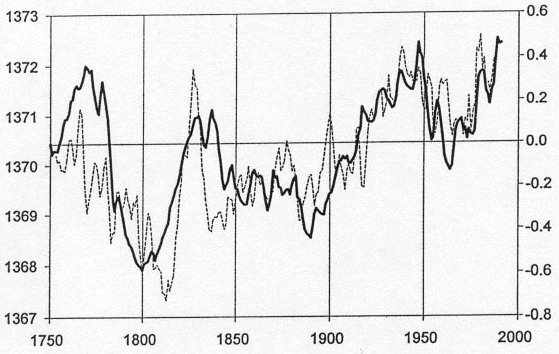

Abb. 5: Übereinstimmung zwischen dem Modell der Sonnenaktivität von D. V. Hoyt und K. H. Schatten [39] (dicke Kurve) und Zeitreihen der globalen Temperatur (gestrichelte Kurve), die für einen starken Einfluss der Sonnenaktivität auf das Klima spricht. |

Das Modell von D. V. Hoyt und K. H. Schatten [39], dessen Resultat in Abb. 5 wiedergegeben ist, geht von Stellvertreterdaten aus, die mit säkularen Variationen der Geschwindigkeit des Energietransports in der Konvektionszone zusammenhängen, wie den geglätteten Längen des 11-jährigen Zyklus, der Rotationsgeschwindigkeit der Sonne und der Strukturwandlungen der Sonnenflecken. Die einzigen Parameter des Modells sind die Amplituden des Gleissberg-Zyklus und des 11-jährigen Zyklus. Die dick ausgezogene Kurve zeigt das Ergebnis der Modellrechnung. Die linke vertikale Achse misst die jeweils abgestrahlte Energiemenge in W/m2. Die gestrichelte Kurve zeigt die geglätteten Jahresmittel der Temperaturvariationen der nördlichen Hemisphäre in Grad Celsius (rechte Skala), die sich ab 1750 auf die Daten von B. S. Groveman und H. E. Landsberg [28] stützen und von 1880 an auf die Daten von J. E. Hansen und S. Lebedeff [30]. Der Gleichlauf der Kurven ist gut, obwohl das Modell die Sonnenaktivität in stark vereinfachter Form abbildet.

Da unmittelbare Messungen von delta S erst seit 1978 vorliegen, ist von Bedeutung, dass Messungen der magnetischen Aktivität sonnenähnlicher Sterne Unterschiede in der Energieabstrahlung ergeben haben, die im oberen Bereich 0,6% erreichen [84] und bei einer Übertragung auf die Sonne sogar Klimaschwankungen wie die "Kleine Eiszeit" erklären können, vor allem wenn man davon ausgeht, dass in einem Maunder-Minimum auch das aktive magnetische Netzwerk verschwindet, das bei Minima des 11-jährigen Zyklus erhalten bleibt. Ein Viertel der beobachteten Sterne befindet sich in einem Zustand magnetischer Aktivität, der dem Maunder-Minimum der Sonne entspricht [84]. Bei dem Stern HD 3651 ist sogar der Übergang von der Phase ausgeprägter zyklischer Aktivität in die Maunder-Minimum-Phase mit sehr geringer magnetischer Aktivität beobachtet worden [84]. Dies spricht dafür, dass die Sonne zu erheblich grösseren Variationen ihres Strahlungsausstosses fähig ist, als die Messungen seit 1978 andeuten. S. Baliunas und W. Soon [2] haben darüber hinaus den Nachweis geführt, dass kurze Sternenzyklen mit höherer magnetischer Aktivität und stärkerem Strahlungsausstoss einhergehen als lange Zyklen. Dies bestätigt die Ergebnisse von Gleissberg, Friis-Christensen und Lassen.

W. Livingston [69] hat bei Messungen der Linie C 5380 Å des Absorptionsspektrums der Sonne entdeckt, dass sich deren Intensität von 1978 bis 1990 in einem Maße erhöhte, das einem Temperaturanstieg um 4,6° K entspricht. Das liegt eine ganze Grössenordnung über den Werten der Satellitenbeobachtungen. Da Änderungen in der Intensität von Absorptionslinien auf Änderungen der Strahlungsintensität der Sonne hinweisen, vermuten D. V. Hoyt und K. H. Schatten [39], dass es neben den Sonnenflecken, Fackeln und dem magnetisch aktiven Netzwerk noch weitere variierende Komponenten gibt, die Einfluss auf den Strahlungsausstoss haben, aber bisher noch nicht bekannt sind. Als Kandidat hierfür kommen die jüngst entdeckten gewaltigen Plasmaströme unter der Oberfläche der Sonne in Betracht, die den Strahlströmen (jets) auf der Erde ähneln und als Ringströme in der Nähe der Pole und des Äquators verlaufen. Daneben gibt es Strömungen, die den Passatwinden auf der Erde entsprechen [104]. Da sich die Plasmaströme 10% schneller bewegen als die Umgebung, entsteht Scherung, die zu einer Verstärkung der in das Plasma "eingefrorenen" Magnetfelder und stärkerer magnetischer Aktivität führt. Es ist zu erwarten, dass die Erforschung dieser Zusammenhänge zu einer besseren Erklärung der Sonnenaktivität und zur Entwicklung eines neuen Aktivitätsindex führen wird. Der von Livingston bei den Messungen der Intensität der Fraunhofer-Linie C 5380 Å beobachtete ständige Anstieg über 12 Jahre, der vom 11-jährigen Sonnenfleckenzyklus unabhängig ist, weist auf einen längeren Zyklus der Sonnenaktivität hin. Ist dies der Gleissbergzyklus oder ein bisher nicht berücksichtigter Zyklus?

Inhalt

1) Variationen der "Solarkonstanten" im 11-jährigen Sonnenfleckenzyklus und klimatische Auswirkungen

2) Gleissberg-Zyklus der Sonnenaktivität und Klimaschwankungen

3) Variation der ultravioletten Strahlung der Sonne und Klimamodelle

4) Kosmische Strahlung, Sonnenwind und Wolkenausbreitung

5) Misserfolg der Klimavorhersagen von IPCC-Wissenschaftlern

6) Zyklen der Sonnenschwingung beeinflussen Sonnenfleckentätigkeit und Klima

7) Zyklus von 36 Jahren in Sonnenaktivität und Klima

8) Zyklen "Kleiner Finger" als Grundlage zuverlässiger Vorhersagen von Sonneneruptionen und Klima

9) Literaturangaben

Der Artikel in englischer Sprache - english version bei Daly, AU

Solar Activity controls El Niño and La Niña neu von Dr. Landscheidt